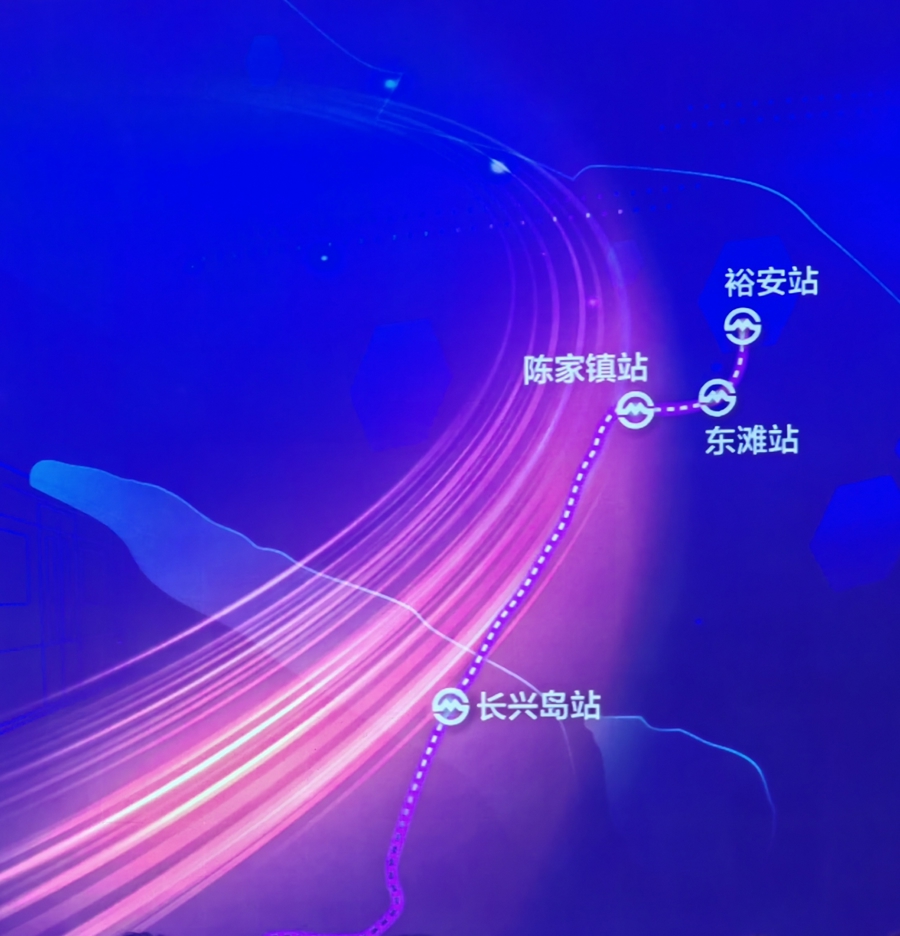

轨道交通22号线长兴岛站、陈家镇站、东滩站、裕安站如银链缀岛,与沪渝蓉高铁崇明站的钢铁动脉纵横交织——这幅跃然于2025崇明区投资促进大会背景板上的图景,不仅是一张线路图,更是世界级生态岛拥抱发展新机的“黄金脉络”。

9月28日,这场聚焦合作与未来的大会如期举行。生态产业场景推介勾勒发展蓝图,优质项目路演碰撞创新火花,标杆企业证书颁发见证成长力量,一系列活动持续扩大崇明对外合作的“朋友圈”,为世界级生态岛建设注入澎湃新动能。

此刻,崇明正站在“双线入岛”的历史节点上,迎来属于自己的发展新纪元。

双轨破局,生态家底变身发展“吸金石”

“‘新通道’正在打开!”崇明区委副书记、区长李峻的话语,精准点出了交通升级的核心价值,“随着轨道交通22号线和沪渝蓉高铁这‘两条线’上岛,崇明与上海市中心、与长三角区域的连接将更加紧密,各类资源要素流动将更加顺畅,绿色低碳高质量之路将更加宽阔。”

通道打开的同时,崇明的“新格局”加速成型:设施配套逐步完善,营商环境持续优化,产业生态加快构建,创新氛围愈发浓厚,经济高质量发展的基础更加坚实、动能更加强劲。

“新未来”的画卷也在绘就:“十五五”蓝图正徐徐展开,世界级生态岛建设向纵深推进,崇明有信心成功打造国家生态文明名片、长江绿色发展标杆,创造人与自然和谐共生的典范。

“当前,崇明正处在历史上最好的发展时期。”崇明区委常委、常务副区长黄晓霞的判断,有着坚实的底气。作为世界最大的河口冲积岛,崇明手握上海1/4的森林、1/3的基本农田,生态家底厚实。而双轨的到来,正彻底打破“孤岛效应”,让这份生态优势加速转化为产业吸引力与人才承载力。

面向全球投资者,崇明区从“优势、方向、诚意”三个维度,描绘出双轨时代的新图景。

生态基底够扎实。崇明承载上海40%的生态资源覆盖率、50%的生态服务功能,是上海水更清、土更净、林更茂、气更爽、生物多样性更丰富的“生态绿洲”。目前全区可再生能源装机容量已突破100万千瓦,年发电量占全社会用电量的1/3,“渔光互补”、风电等清洁能源项目成效显著,绿色低碳成为崇明最鲜明的标识。

产业方向够清晰。锚定“长三角农业硅谷”“千亿级海洋装备岛”两大核心目标,同时以“文旅+体育”为抓手,培育生态旅游、赛事经济等新业态,让产业发展与生态保护同频共振、共生共荣。

服务保障够充足。推进高铁与地铁小镇开发,升级教育、医疗等民生服务。为企业配备“专属服务专员”,确保惠企政策直达快享,用全方位保障接住双轨带来的“流量红利”。

产城融合,把生活搬进“生态公园”

如果说双轨是崇明发展的“主动脉”,那么高标准规划建设的高铁小镇、地铁小镇,就是串联起产业与生活的“毛细血管”,让发展的活力渗透到每个角落。

“轨交22号线在长兴岛设站,给了兴海社区‘站城一体’的底气。”上海城投长兴建设发展(集团)有限公司党委副书记、总经理姚进坦言。自启动城市设计以来,长兴岛兴海社区就明确了“长江口城市客厅、ETOD公园城市示范区、产城人文融合区”的定位。

2023年9月,长兴岛兴海社区控详规划获批。在这片4.3平方公里的土地上,未来将承载6.3万居民的生产、生活、生态需求,成为产城融合的典范。而这一切,都离不开配套基建的同步跟进,2025至2027年,兴海社区计划开工24个项目,目前交大附中和永卫路已率先动工,今年还将启动桔丰路、兴卫路、桔颂路、秋柑路、永茂路等项目建设,逐步织密“内畅外联”的交通路网。

按照规划,到2026年底轨交通车时,兴海社区的总体形象将清晰呈现:永卫路、秋柑路等6条市政道路建成,路网骨架基本成型;交大附中、卫生服务中心、交通枢纽等3个公建配套项目投用,民生服务再升级;长兴湖等13个项目同步推进,生态与生活场景进一步融合。

其中,教育资源的落地最让人期待。上海交通大学与崇明区合作办学的“交大附中长兴实验中学”,预计2027年9月投入使用,规划40个班级、1800个学位,将为小镇居民带来优质的教育资源,让产城融合更有温度。

另一边,围绕沪渝蓉高铁入沪第一站——上海崇明站,一座规划面积3.26平方公里的高铁小镇也在酝酿中。“这里将建设成为体现长江文化的窗口、绿色经济的动力源和森林城市的实践区。公共服务、产业升级与人居环境,将在高铁枢纽周边协同发展。”生态企业集团党委副书记、总经理张熠剑介绍。

科元网提示:文章来自网络,不代表本站观点。